一年一度的春节派红包,又要开始了。春节该派多少红包?给多少?怎么给?

年关将至,除了要面对家乡亲友的花样关怀,更让人操心的,莫过于无处不在的“红包难题”。

就在前几天,杭州人孙先生告诉记者,今年春节会去妻子的,衢州老家过年,他和亲戚们已经商量好了,今年不相互给红包了。

“一个孩子最少三五百总要给的,碰到孩子多的家庭压力也很大。今年大家提前约好了,都不给,减轻压力。” 孙先生认为,红包是一种人情往来,你家给500元,我家得回500元,既然这样,红包交换来交换去并没有多大意思。

“杭州人有句话,叫‘平平过’!意思就是相互扯平了。”孙先生说,他和衢州的亲戚双方都有小孩,给了大家都要还,“到时候如果给漏掉了一两个,难免让人多想,也是一件麻烦事,不如干脆约好了都不给。”

金华人张女士则发现,今年自己包红包的数量要变多了,“不得不考虑给红包降一降金额。”

“亲戚新生了一对双胞胎,原来的独生女升级当了姐姐,虽然也为对方感到高兴,但是这么一来光这一家就有三个小孩,需要给出三个红包,压力大增。”

张女士说,每年过年,各家父母难免要算算“成本”,根据自己孩子收到多少,回多少。每年她都很头疼,不知道对方给孩子包了多少钱,如果按照自己以前给的红包数量走,现在等于多出来三倍,如果给少了,又会很不好意思。

“其实浙江的红包金额算多的,500到1000元很常见,亲近的给两三千元的都有。如果遇到小孩多的,过节要给10几个小孩包红包。”张女士感叹自己有点“伤不起”。

再算一算“账”,张女士更纠结了:“我家只有一个娃,对方有三个娃,我到底是按1个人1000元包,还是按3个人1000元包?”

张女士告诉记者,她比较羡慕金华市金东区孝顺镇的过年习俗,“过年家家户户走亲访友都是一包金丝蜜枣一包糖,大家相互交换,表达了心意还没有什么负担。”

在

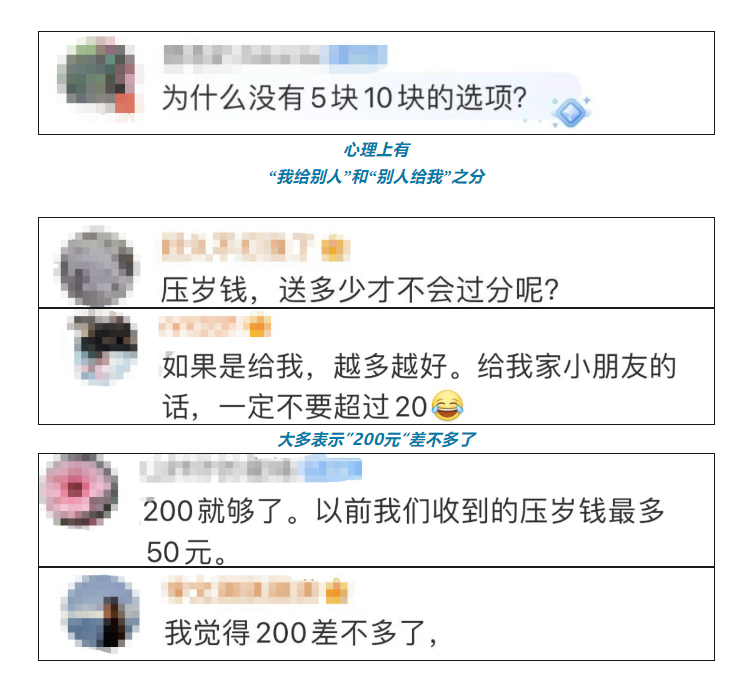

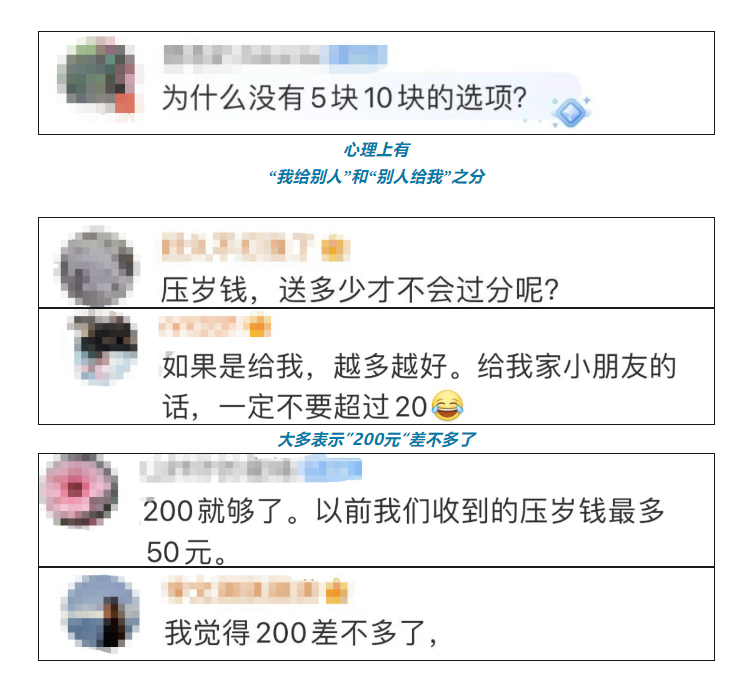

#过年给多少压岁钱#的话题讨论下,许多网友分享自己的看法——压岁钱就是个祝福“寓意到了就行”

对于张女士的“红包”难题,也有网友给出了建议:1个娃的家长先给,对方3个娃每个娃300,对方回的时候可以少加一点儿,回1千,这样双方都不吃亏,面子上也好看。娃多的家长千万不要抢先给,否则,让人家娃少的家长没法儿回礼。你给人家娃1千,人家给你3个娃每个回500都1500,吃着亏还不好看。

其实张女士的这一困扰,也可以说是一出多少人都在上演的现实剧。一个娃对上三个,这数字游戏里的取舍,不仅是对钱包的慎重抉择,更是对传统人情的无奈博弈。红包作为春节的传统符号,本应是亲情和祝福的传递,然而在现代社会的放大镜下,它却变成了一张张能够量化关系和地位的“考卷”。

有声音提出了反思:春节期间,为什么不选择“不互发红包”?你家给500元,我家得回500元,既然这样,红包交换来交换去并没有多大意思。

不互赠,不是亲情的割裂,而是对这种无谓计较的抗议,是对红包真正寓意的一次真挚回归。在这种看似简单的改变中,我们或许能找到那份久违的纯真与淡定。

有专家建议春节发红包量力而行,以自己的经济能力作为参考,不为虚荣,不为一时的满足。这份建议不仅是对财富的管理,更是对情感的把控,让红包成为一份情感的投资,而不是财务的负担。

当春节的钟声敲响,当红包逐一被拆开,让我们把握这个机会,重新定义这个古老传统的意义。春节的红包,不是金钱的竞技场,也不是关系的秤砣,而应该是心意的使者。

那在面对焦虑的时候,我们可以怎么做呢?迷不妨这样做试试:

缓解焦虑是一个重要的自我调节技能,以下是一些建议:

1、深呼吸和冥想: 尝试深呼吸或冥想可以帮助降低身体的应激反应,使心理状态更加平静。

2、锻炼: 运动释放身体内的紧张感,促使大脑释放有益于情绪平衡的化学物质,如内啡肽。

3、建立规律的生活: 规律的作息和生活习惯有助于稳定情绪,减轻焦虑感。

4、寻求支持: 和亲朋好友分享你的感受,或者寻求专业心理咨询,有助于减轻孤独感和获得支持。

5、设定小目标: 将大任务分解成小目标,逐步完成,可以减轻压力,提高成就感。

6、避免过度使用刺激物质: 避免过量摄入咖啡因、烟草和酒精等刺激物质,它们可能加剧焦虑感。

7、学习放松技巧: 学会一些放松技巧,如温水浸浴、阅读、听音乐等,有助于在紧张时刻找到平静。

8、专注当下: 尽量专注于当前的活动,避免过度关注未来的担忧。

以上建议可以根据个人情况进行调整和组合,找到适合自己的缓解焦虑的方法。如果焦虑感持续严重,建议咨询专业心理医生或心理咨询师的帮助。

对此事件你怎么看,欢迎点击“在线客服”与我们分享你的看法。

微信关注易倾诉咨询服务号,听听专业意见!

微信关注易倾诉咨询服务号,听听专业意见!

非微信浏览可先长按或截屏保存图片,

非微信浏览可先长按或截屏保存图片,